COPLAS 112-122 del LIBRO DE BUEN AMOR

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

¿Cruz? ¡cruzada! Panadera

tomé por entendedera:

tomé senda por carrera

como faz el andaluz.

A la panadera Cruz Cruzada quise por compañera, para lo cual busqué y "tomé un atajo en vez de camino real, como el andaluz", expresión que hace referencia al carácter exagerado de los andaluces, quienes exponen como grande lo pequeño: carretera por sendero. "

Tomar senderos nuevos y dejar caminos viejos no es buen consejo", recoge Correas como refrán, repitiéndolo Juan Ruiz luego en la copla 920: "

Non tomes el sendero e dexes la carrera".

Por cierto, la referencia en la primera estrofa a "como faz el andaluz", ha dado pie a algunos críticos a estudiar y considerar la posibilidad de que Juan Ruiz fuera de Alcalá la Real (Jaén).

[Cfr.:Juan Lovera, Carmen et Murcia Cano, M. Teresa. "Cruz cruzada panadera. Y el andalucismo del Arcipreste de Hita", in Toro Ceballos, F (coord.). Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el "Libro de buen amor": Dueñas, cortesanas y alcahuetas: Libro de buen amor, La Celestina y La lozana andaluza: V Congreso Internacional, Homenaje a Joseph T. Snow. Alcalá la Real, 2017, pp. 181-186.]

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

Cuidando que la avría

díxelo a Ferrand García,

que truxiés la pletesía

e fuesse pleités e dux;

Teniendo por cierto que la conseguiría, se lo dije a Ferrán García, como mediador, y le rindiese pleitesía en mi nombre, y fuese cortés y mi guía (dux).

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

díxom' que l' plazié de grado;

fizos' de la Cruz privado:

a mí dio rumiar salvado,

él comió el pan más duz;

Díjome que lo haría gustosamente, pero se convirtió en su amante secreto: y a mí me dejó las cascarillas del salvado para que rumiara como asno (reflexionara sobre mi mala suerte), mientras él se comía el pan más dulce (entiéndase pan como órgano sexual, como ya lo expresó Berceo: "

assaz eras varón bien casado conmigo:/ lo mucho te quería como buen amigo; / mas tu andas buscando mejor pan de trigo: / non valdrás más por esso quanto vale un higo"). Según Louise O. Vasari, "

rumiar salvado" debe entenderse como 'masticar el propio semen', i.e., 'masturbarse'".

[Vasvari, Louise O. "La semiología de la connotación. Lectura polisémica de 'Cruz cruzada panadera'", in Nueva Revista de Filología Hispánica, 32 (1983), pp. 310-311].

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

prometiol' por mi consejo

trigo que tenía añejo,

e presentol' un conejo

el traidor, falso, marfuz.

Le prometió por mi consejo el trigo que tenía añejo (antiguo), mientras por su parte le entregó un conejo, el traidor, falso, engañador ('marfuz', arabismo: literalmente, rechazado).

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

¡Dios confonda mensajero

tan presto e tan ligero!

¡Non medre Dios conejero

que la caça assí aduz!

¡Ojalá Dios confunda a mensajero tan entregado y ligero! ¡No ayude Dios a un perro conejero (el que se come la presa en vez de darsela a su amo) como este que de esta manera consigue la caza (eufemismo con el significado de "llevarse a una mujer para copular con ella")!

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

ESTRUCTURA EXTERNA

El arcipreste nos dice que hizo múltiples composiciones jugalescas y populares, para que fueran escuchadas en las plazas de los pueblos por cualquier hombre o mujer del credo o condición que fuere:

Despues fiz muchas cantica" de dan~a e trateras.

para judias e moras e para entenderas,

para en instrumentos comunales maneras:

el cantar que non sabes, oilo a cantaderas.

Cantares fiz algunos, de los que dizen çiegos,

c para escalares que andan nocherniegos,

e para muchas atros par puertas andariegos,

cagurras e de burlas: non cabrien en diez pliegos. (1513-1514) .

De este tipo de trobas, la más popular es la denominada "cazurra" (que reproducimos aquí), junto a los "cantos de escolares" (cc. 1650-1655 y 1656-1660) y los "cantos de ciego" (cc. 1710-1719 y 1720-1728).

La copla cazurra solía tener libertad de versificación, como mostró Menéndez Pidal: la troba cazurra o 'canción de sátira cómica y obscena de juglares de ínfima clase', era la realizada según el molde de los cazurros, quienes eran "aquellos hombres faltos de buen porte, que dicen versos sin argumento, que por calles y plazas ejercitan vilmente su vil repertorio, sin regla ninguna".

[Menéndez Pidal, Ramón. Poesía juglaresca y juglares. (Aspectos de la historia literaria y cultural de Espana). Madrid: Espasa-Calpe, 1983 pp. 161-163].

Pero aquí esta copla se estructura bajo la forma zejelesca: posee su estribillo (8a 8a), su mudanza (8b 8b 8b) y un verso de vuelta (8a). El conjunto está conformado por 5 estrofas, según el siguiente esquema.

De este modo, esta composición, de clara influencia árabe, se constituye en el ejemplo más antiguo en castellano de zéjel.

SIGNIFICADO SEMÁNTICO

Para la lectura polisémica e interpretativa de esta copla, debemos tener en cuenta que

"

existen entre los eufemismos y disfemismos ciertos vocablos que forman un inventario de gran antigüedad y estabilidad. Tales son las palabras que todo el mundo reconoce como indecentes y las que suelen ser prohibidas por el uso social o por lo menos restringidas a ciertos contextos (...) Otro grupo forman las palabras que tienen para su auditorio un sentido primario denotativo muy común, no indecente, y un sentido secundario connotativo licencioso (...) El tercer grupo, el más numeroso, efñimero y de mayor interés literario, son las palabras que no conllevan una connotación preesta-blecida fija lexicalizada pero que dentro de un contexto específico pueden cobrar un nuevo sentido equívoco sugerido por el autor a través de juegos metafóricos inusitados. Tal creación metafórica no se limita a la comparación de semejanzas objetivas y conocidas, pues la motivación principal y el mayor logro conceptual de la metáfora es la "creación de nuevas semejanzas atrevidas"12, que evocan nuevas ana-logías. Ejemplos de este tipo de juego metafórico en el LBA se encuen-tran en particular en los refranes, pues Juan Ruiz es singularmente diestro en manipular y pervertir la autoridad popular del refrán y en entretejerlo inextricablemente con el texto, dándole un nuevo sentido cómico y equívoco a través de una reinterpretación metafórica de la palabra clave del sintagma".

[ Vasvari, Louise O. "La semiología de la connotación. Lectura polisémica de 'Cruz cruzada panadera'", in Nueva Revista de Filología Hispánica, 32 (1983), pp. 301-302].

Tras el escarceo amoroso con una persona de desigual condición (Cruz Cruzada panadera) "

non santa", que acaba en fracaso por "

falta de cortesía y pudor de la panadera", que llega a engañarle con su

mensajero (“

a mí dio rumiar salvado, /él comió el pan más duz”), Juan Ruiz elaborará esta copla cazurra ("

Hice, con el disgusto, esta copla cazurra;/ si una dama la oyere en su enojo no incurra,/ pues debieran llamarme necio cual bestia burra/ si de tan gran escarnio yo no trovase a burla"), bastante alejada de los moldes de la “

mala cansó” de trovadores para acercarse, por su tono burlesco (obsceno y blasfemo), a la

canción popular, aunque no por el estilo, que está muy cuidado, recordándonos muchas veces a la poesía goliárdica, por el juego entre términos litúrgicos y términos de apetencia sexual.

[Zahareas, Anthony. "'Troba cazurra': an example of Juan Ruiz's art", in Romance notes, V, 1964, pp. 207-211.

La copla hará tacha al personaje de la panadera a través de Cruz Cruzada (en un juego evidente de palabras: "cuando la Cruz veía, yo siempre me humillava", y que vale tanto como la cruz de Cristo como por el nombre de la panadera Cruz; "cruzada" como cruce de caminos, pero en germanía "copulada, jodida" y también "burladora", con referencia igualmente al "mal de la cruzada", esto es, la enfermedad venérea y sarna, asociada a los cruzados), que tiene evidentes relaciones con la figura de la "soldadera", personaje que Menendez Pidal definió como "la mujer que vendía al público su canto, su baile y su cuerpo mismo", y que luego tendrá un ampliado desarrollo en las "Coplas de panadera".

[Cfr.: Menéndez Pidal, Ramón. Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas. Madrid: Espasa-Calpe, 1957, pág.32.

Allègre, Claude et Cotrait, René. "Frisonnement du sens et niveaux de lecture dans la trova cazurra de Juan Ruiz", in RLR, 80 (1973), pág. 68.

Leira, Gonzalo L. "Nótulas sobre el 'Libro de buen amor'", in PSA, 81 (1976), pág. 303].

La panadera tenía fama en la Edad Media de ser mujer ligera y alcahueta (tengamos en cuenta el juego polisémico de horno, como 'organo sexual femenino', que luego volverá a recrear en el exemplum del "garçon que quería casar con tres mujeres", coplas 189-198, con las palabras "molino, moler, molinero"), como lo comprueban numerosos refranes maliciosos, de los que Correas nos dejó algunos: Al verano tavernera, y al invierno panadera; panadera erades antes, aunque agora traes guantes; ir i venir, como la hornera, no tiene pena; en invierno hornera y en verano tabernera; guárdalo Dios de piedra y niebla, más no de mala hornera o puta vieja..."

Juan Ruiz ha construido esta segunda historia amorosa en una parodia goliárdica de la liturgia del Viernes Santo, en la que se rememora la muerte de Jesucristo y culmina con la veneración de la Cruz: al igual que Jesucristo, el amante ha sido traicionado por una persona de "su confianza" que "sópome el clavo echar" (en sentido obsceno significa 'fornicar', siendo el 'clavo' el 'pene'), sufre la pasión amorosa y se culmina con la veneración de Cruz. A su vez, es también una parodia literaria al estilo de los "fabliaux" franceses de los tópicos del amor cortés.

De hecho, Corominas señaló que debemos hacer una interpretación sexual y obscena, puesto que el propio Arcipreste advierte y pide disculpas al público oyente femenino por lo que se va a decir en estas coplas.

[Corominas, Joan. Juan Ruiz. Libro de buen amor. Madrid: Gredos, 1967].

Es clara esta interpretación desde el estribillo,

Mis ojos non verán luz

pues perdido he a Cruz.

que parece tener un evidente carácter blasfemo, pues se parte de la idea de que sus ojos "

no conocerán la Luz" ( es decir, no conocerán a Dios -Deus est Lux-, en sentido religioso; pero, no conocerán la gloria, el placer, en sentido hedonista), pues a perdido el favor de Cruz, con el doble sentido del término: el religioso ("Cruz", símbolo de Dios) y el pagano (el nombre de la amada, que además es "

non santa", como mencionó en la c 112, de tal manera que se trae a colación el adagio "

Ad lucem per crucem": a través de la Cruz se llega a la Luz). La asociación con las exclamaciones que se solían hacer al veneral la cruz en el ritual del Viernes Santo es más que necesaria aquí: "

Crucem tuam adoramus domine et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus ecce enim propter crucem venit gaudium in universo mundo" (Adoramos tu cruz, Señor, y alabamos tu Santa Resurrección, y te glorificamos porque a causa de la Cruz ha llegado la alegría a todo el mundo).

[

Rodrigo A. Molina, "La copla cazurra del Arcipreste de Hita: Hipótesis interpretativa", ínsula. 288 (1970), pp. 10-11.

Walde Moheno, Lillian von der. "La 'troba caçurra' y algunos elementos de cultura popular en el 'Libro de buen amor'", in Company Company, Concepción (ed.). Amor y cultura en la Edad Media. México: UNAM, 1991, pp. 99-121]

Más evidente se hace si nos fijamos en la tercera estrofa. En ella

"

el Arcipreste sigue pensando en Ferrán García en sus dos funciones de mensajero, al atribuirle una cercanía a la Cruz mucho mayor que otros: en la ceremonia de adoración, el sacerdote la iba descubriendo poco a poco, quitándole o despojándola del velo que la cubría, y en ese sentido hacía con ella lo que cualquier criado de máxima confianza (el "privado") haría con su señor; también, por tratarse de "duz" y "pleités" de la ceremonia, era el primero en comer "el pan más duz", y podía excluir a cualquier feligrés del "paschalis gaudio", si tenía noticia de que alguno había quebrantado el ayuno. Según el testimonio de la peregrina Egeria, sólo el obispo podía tocar la Santa Reliquia, mientras que el diácono, de pie, vigilaba atentamente que nadie lo hiciera, para evitar que alguien, entre los fíeles, la pudiera morder o robar, y por eso sólo se toleraba un contacto físico con ella a través de la frente"<.br/>

[Morros, Bienvenido. "La liturgia en el 'Libro de buen amor': la 'Cruz cruzada'", in Revista de poética medieval, 10 (2003), pág. 74].

Y respecto a la historia del mensajero de amor que traiciona a su amigo en provecho propio, debemos recordar lo expuesto por Américo Castro, quien mostró que ya aparece en germen en Ibn Hazm, dando lugar a un poema intercalado en la maqamat.

[Castro, Américo. España en su historia: cristianos, moros y judios. Buenos Aires: Losada, 1948, pág. 490]

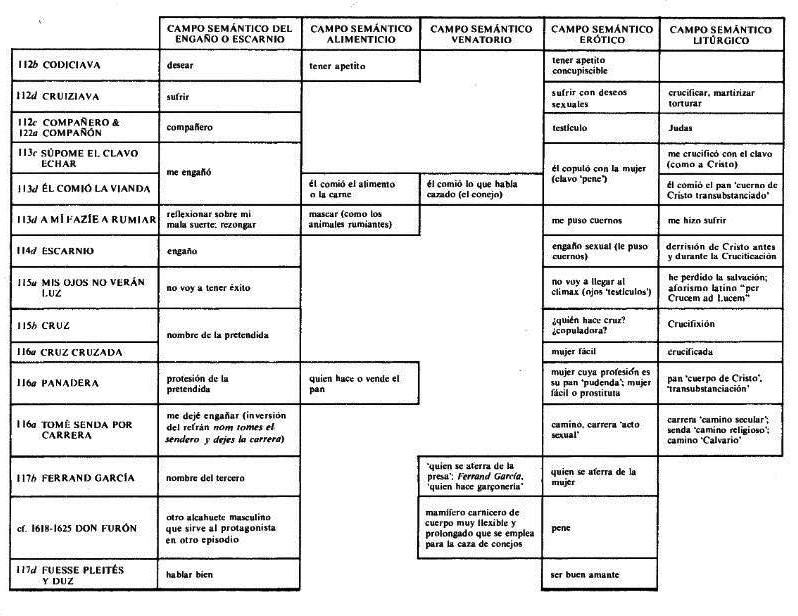

Así, Louise O. estableció este cuadro interpretativo de la copla:

[Vasvari, Louise O. "La semiología de la connotación. Lectura polisémica de 'Cruz cruzada panadera'", in Nueva Revista de Filología Hispánica, 32 (1983), pág. 320].

Por su parte, el profesor F. Rico halló semejanzas de esta composición con las comedias elegíacas seudo ovidianas "Ovidius puellarum vel De nuncio sagaci" y De tribus puelli.

[Cfr.: Rico, F. "Sobre el origen de la autobiografía en el 'Libro de buen amor'", in Anuario de estudios medievales, IV, (1.967), pág.311].

BIBLIOGRAFÍA.-

Allègre, Claude et Cotrait, René. "Frisonnement du sens et niveaux de lecture dans la trova cazurra de Juan Ruiz", in RLR, 80 (1973), pp. 57-94.

Aubrun, Charles. "'Mis ojos no verán Luz': parodie et poétique", in Estudios de historia, literatura v arte hispánicos ofrecidos a Rodrigo A. Molina. Madrid: Ínsula, 1977, 45-49.

Bueno, Julián L. "La "Troba Cazurra" de Juan Ruiz: Parodia Litúrgica." Romance Notes 21 (1981): 366-370.

Canet Vallés, José Luis. "Literatura ovidiana (Ars Amandi y Reprobatio amoris) en la educación medieval", in LEMIR, 8 (2004).

Castro, Américo. España en su historia: cristianos, moros y judios. Buenos Aires: Losada, 1948.

Combet, Louis. "Doña Cruz, la panadera del 'buen amor'". Ínsula 294 (1971), pp. 14-15.

Gerli, E. Michael. "El mal de la cruzada: Notas sobre la troba cazurra de Juan Ruiz". Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 9 (1985): 220-227.

Juan Lovera, Carmen et Murcia Cano, M. Teresa. "Cruz cruzada panadera. Y el andalucismo del Arcipreste de Hita", in Toro Ceballos, F (coord.). : Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el "Libro de buen amor": Dueñas, cortesanas y alcahuetas: Libro de buen amor, La Celestina y La lozana andaluza: V Congreso Internacional, Homenaje a Joseph T. Snow. Alcalá la Real, 2017, pp. 181-186.

Leira, Gonzalo L. "Nótulas sobre el 'Libro de buen amor'", in PSA, 81 (1976), pp. 301-308.

Lieberz, Gregor (ed.). Ovidius puellarum ("De nuncio sagaci"). Frankfurt: Lang, 1980.

Michalski, André S. "La copla cazurra de l’Archiprétre de Hita: hypothése d’interpretation",in Les Lettres Romanes, XXVI (1972), 194-203

_______. "Troba cazurra de Juan Ruiz: 'Cruz Cruzada panadera'", in Notas Románicas, XI-2 (1969), pp. 434-438.

Molina, Rodrigo A. "La copla cazurra del Arcipreste de Hita: Hipótesis interpretativa". Ínsula 288 (1970), pp. 10-11.

Morros, Bienvenido. "La liturgia en el 'Libro de buen amor': la 'Cruz cruzada'", in Revista de poética medieval, 10 (2003), pp. 57-100.

Rico, F. "Sobre el origen de la autobiografía en el 'Libro de buen amor'", in Anuario de estudios medievales, IV, (1.967), pp. 301-325.

Vasvari, Louise O. "La semiología de la connotación. Lectura polisémica de 'Cruz cruzada panadera'", in Nueva Revista de Filología Hispánica, 32 (1983), pp. 299-324.

.jpg)